L’auteur en titres

« L’universel, c’est le local moins les murs »

Miguel Torga

C’est un plaisir d’écrire à propos d’Alain Germoz, à propos d’un ami disparu, écrivain, éditeur, amical combattant de la bêtise ordinaire et féroce commentateur des mœurs de la littérature contemporaine.

C’est aussi un exercice salutaire de se souvenir qu’une vie tient dans l’œuvre et non dans la posture ou la pose, c’est selon.

Alain Germoz n’a pas beaucoup publié, il était actif pour les autres, ouvert, attentif, ironique et aussi secret. Il cloisonnait son univers, ses vies, son œuvre, ses chats, ses amis de tel archipel, ceux d’un autre, ses fulminations souriantes (parce que souvent accompagnées d’un vin blanc et d’une conversation amicale) à l’encontre des compromissions de la tribu des Lettres et ses efforts incessants pour provoquer la rencontre des genres. Ces combats de chaque jour me restent en mémoire.

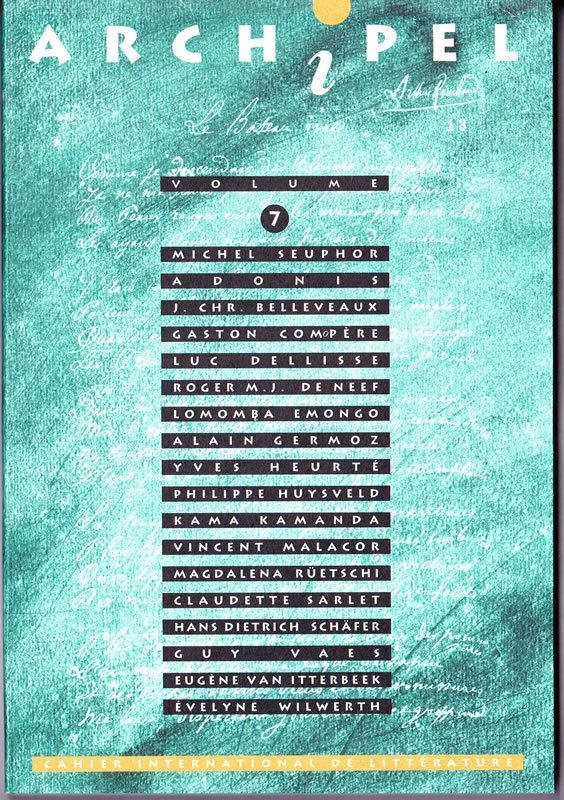

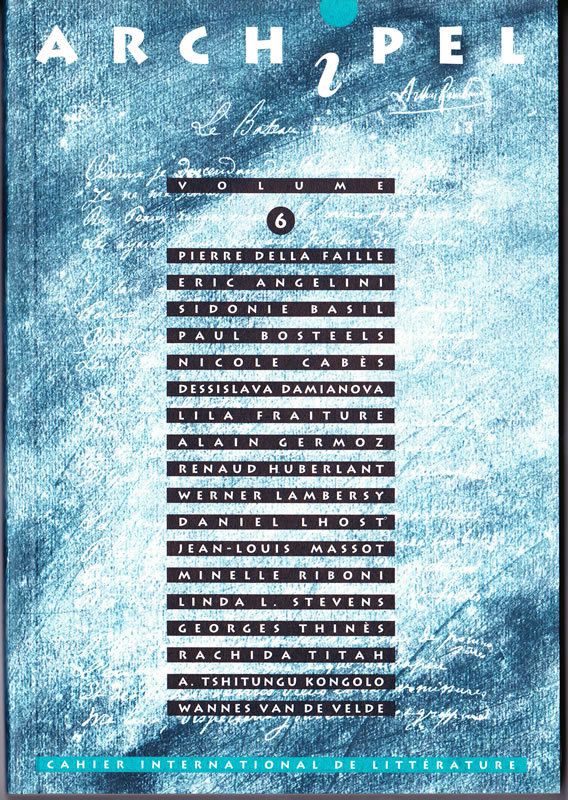

Non-conformiste, Alain Germoz? Certes, il l’était dans le choix de ses thèmes, de ses collaborations internationales dans le cadre de sa revue, Cahier de littérature Archipel (26 numéros de 1992 à 2009). Il accueillit des collaborations réputées, inconnues au bataillon, célèbres, discrètes…

Non-conformiste dans le choix de sa langue d’écriture, bien entendu. Ce belge anversois, flamand internationaliste, écrit en français en niant ainsi toute obligation territoriale dans l’exercice de la littérature. Le néerlandais si choyé par lui, les poètes le laissaient parfois ému jusqu’aux larmes quand il les disait.

Il fut souvent critiqué pour ce choix, moqué parfois. Ca ne le laissait pas froid mais il revendiquait cette persistance du français dans son héritage familial, culturel, et il décida d’en faire sa langue d’écriture, d’y résider comme habitant provisoire du fameux « Mon pays, c’est ma langue » de Pessoa. Les amalgames sont les raccourcis que prennent les hommes pour se jeter dans la gueule du loup, de la bêtise ou de la férocité et il s’évertuait à les défaire tous.

Ce non-conformiste, l’était aussi dans le choix de ses thèmes et de ses titres: Le fou rire de la Joconde, Le Carré de l’Hypoténuse, Le Contraire de la Chose, L’ombre et le masque, La sandale d’Empédocle,…

Tout est prétexte à revisiter les prétendues certitudes de l’histoire de l’art, ces vertueuses positions sur lesquelles une partie du monde des Lettres tient en équilibre instable.

Dans les colonnes du Blog de la Fondation « Ca ira », on peut lire, à l’occasion de la publication de « Le Contraire et la Chose » : « Germoz est en effet l’auteur (le facteur dirait Bachelard) de textes qui semblent courts, mais dont les ramifications multiples et diversifiées méritent largement cette approche attentive et consciencieuse qui leur a trop souvent été déniée. C’est que son œuvre participe d’une volonté d’effacement et de dépersonnalisation.

Je suis

Une éventualité

De dur labeur

Sur les chemins interminables

D’une infinie paresse

Je suis

Une illusion

Qui prend corps

Avec l’âge

Je suis

Cornegidouille

Le petit bout de bois

Pour merdre

Dans les oreilles

Je suis

Plus imparfait que le subjonctif

Et je chavire volontiers

Entre deux mots à conjurer

Je suis

De tous les temps

Et d’une médiévale fureur

Contre une Mère Eglise

Qui persécuta les chats

Je suis

Un grand avocat d’Assises

Dont le talent résonne

Dans un pieux silence

Entre les murs de sa chambre

Les thèmes, les sujets, les obsessions de Germoz sont tous marqués de cette férocité douce que l’ironiste savait cultiver comme exercice de salubrité publique et personnelle. L’écriture par ailleurs, tend à un classicisme bien tempéré…La lame est dans le contre-point, non dans l’attaque frontale, la force est dans le regard porté non dans la langue chahutée.

Ghislain Cotton dans « Le Carnet et les instants », lui aussi, avait joliment commenté l’œuvre de Germoz lors de la parution du Fou rire...en relevant toute la dimension non-conformiste du livre: « Le sourire de la Joconde est-il un leurre ? Ses ambiguïtés souvent évoquées offrent en tout cas à Alain Germoz l’occasion de contestations majeures autant sur l’art en soi que sur les comportements humains qu’il suscite. Textes tout en intelligence, en irrévérence et en rouerie, qui soumettent cet ectoplasme de la nommée Mona Lisa à tous les traitements possibles (…). Si toutefois celui-ci cache bien un fou rire réprimé, face aux conjectures mêmes qu’il suscite, ou exprime le doute fondamental et créatif qui anime en toutes circonstances et à tout propos, un auteur dont la liberté de pensée constitue le seul credo. »

Le non-conformisme de Germoz se manifestait aussi dans son rapport à sa ville natale. Lors d’un entretien que j’eus avec lui à ce propos, je lui demandais quelle était la place d’Anvers dans son œuvre ?

Il me répondit sans hésitation : « Que ce soit poèmes ou fictions, Anvers n’y figure pas. Même pas d’une façon détournée. En revanche, lorsqu’on m’interroge sur mes rapports avec cette ville, je suis chaque fois saisi par l’apparition immédiate de mes souvenirs d’enfance des plus agréables d’une part, et de l’autre, par ceux de l’occupation allemande qui m’ont laissé un goût amer. Actuellement, la ville change à vue d’oeil, suite aux grands travaux qu’on y pratique tout azimut. Il me reste donc des impressions mitigées, soutenues par des sentiments strindbergiens d’amour-haine. Les dégâts subis par cette ville au cours de ma vie sont incalculables et dus principalement aux forces immobilières, financières et politiques sans vision d’ensemble, bref , sans la justification visionnaire d’un Hausssmann. Heureusement, il y a l’Escaut et en tant que dinosaure scaldien, je sais que je ne pourrais pas vivre dans une ville sans fleuve. Pas besoin de le voir pour le savoir. » (2011)

Un écrivain se trouve la plupart du temps dans la tension entre le respect à la règle (celle de la langue) et la transgression de celle-ci par l’écriture. Ce bond hors le champ de la langue commune ne se réalise pas nécessairement en tordant la règle mais la plupart du temps en la gauchissant, en la menant dans ses impasses.

C’est de glissements, de détournements dont se sert l’écrivain. C’est de ces glissements dont s’est servi Alain Germoz tout le long de son œuvre. Les ruptures étaient sa principale ressource. L’écrivain élague régulièrement la langue de ses affadissements. Il la sert en la taillant, en remettant à vif la matière sensible du langage. Les inventeurs de nouvelles machineries de langues, les poètes, rendent à la langue commune sa vertu explosive.

Alain Germoz a joué de cette position d’agent double…en laissant à ses amis le soin de publier après sa mort un roman-somme intriguant, « La Tueuse professionnelle ». Ce roman est aussi une suite d’interrogations sur l’art et ses rapports avec le réel.

Germoz n’en n’a pas fini, de mêler les genres et de démêler les fausses pistes des vertus de circonstances.

Daniel Simon,

Octobre 2015

Notes :

1) La notice biographique d’Alain Germoz écrite par son complice dans l’aventure « Archipel », Michel Oleffe.

Né Alain Avermaete, le 31 juillet 1920, le futur Alain Germoz a grandi dans un cercle d'intellectuels et de littérateurs anversois. Son père, Baron Roger Avermaete, était le fondateur de la revue Lumière, creuset de toutes les avant-gardes, et de celles de la Métropole en particulier. Les revues littéraires - Ça Ira, Het Overzicht, Ruimte - proliféraient dans l'entourage du gamin et les noms de van Ostaijen, Joostens, Neuhuys et Seuphor circulaient dans le milieu bouillonnant de l'Anvers des années vingt. Prématurément passionné de politique internationale, le jeune Alain découvre très vite l'absurdité de la condition humaine, l'injustice et la solitude. Il s'échappe dans la lecture et l'étude de la nature, des mathématiques et des civilisations non-européennes.

Il gardera toute sa vie la même universelle curiosité. De 1940 à 1944, il étudie l'architecture à l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers. Lors d'un court séjour à New York en 1946-1947, il découvre le ballet avec George Balanchine et Jérôme Robbins. Il écrira plusieurs arguments dont quatre seront mis en scène entre 1947 et 1956. Parallèlement, il se met à rédiger des poèmes, des histoires courtes, des aphorismes et du théâtre. Plusieurs de ses pièces seront jouées en Belgique, à Paris et à Kinshasa. Toutes reflètent sa douleur devant l'injustice, son indignation et son impuissance devant le mal. Devenu entre-temps journaliste et critique artistique et littéraire pour gagner sa vie, il collabore à plusieurs journaux et périodiques belges. Mais il juge très rapidement son statut partiellement incompatible avec la poursuite d'une carrière officielle d'écrivain et se met pour une trentaine d'années en marge de la vie littéraire. Sa carrière de journaliste arrivée à son terme, il fonde la revue Archipel en 1991, un cahier international de littérature dont il assurera seul la direction jusqu'à sa disparition. Archipel est un rêve de jeunesse concrétisé. Il y consacrera toutes ses économies, se séparant même, pour financer la publication, d'oeuvres d'art accumulées au cours des années. D'une largeur d'esprit, d'une tolérance et d'une curiosité jamais prises en défaut, il consacrera ses vingt dernières années à faire connaître des auteurs de tous bords, sans restriction de style ou d'origine, avec une indéfectible générosité. Alain Germoz vivait, comme il l'a lui-même souligné, à la fois avec son temps, contre son temps et hors du temps, claquemuré dans son immense bibliothèque, cultivant d'innombrables amitiés.

Il est l'auteur d'une grosse vingtaine d'ouvrages en main propre et d'un grand nombre de traductions. Il faisait partie de la race disparue des écrivains capables d'écrire indifféremment en français et en néerlandais. Correspondant des plus prestigieuses sociétés littéraires, récompensé par des distinctions comme le Prix Michel de Ghelderode, le Prix Auguste Michot et le Prix Adam, sa discrétion l'a tenu en retrait du monde des gens de lettres.

Alain Germoz s'est éteint dans sa bonne ville d'Anvers le 27 juin 2013. Il laisse le souvenir d'un lettré d'exception.

2) Les citations chères au cœur et à la vie d’Alain Germoz , proposées par l’auteur pour son carton funéraire.

Désirer l’impossible (Remy de Gourmont)

Laissez-moi juger de ce qui m’aide à vivre (Paul Éluard)

La littérature est une défense contre les offenses de la vie (Cesare Pavese)

Le chic suprême est le dédain de l’opinion publique (Charles Dumercy)

Where liberty dwells, there is my country (Benjamin Franklin)

Er is een lang leven nodig om de gevolgen van de opvoeding geheel te boven te komen (Jan Greshoff)

Un écrivain a un devoir d’insolence (Éric Orsena)

Je suis amoureux de la lenteur (Peter Sloterdijk)

All that we see or seem is but a dream within a dream (Edgar Allan Poe)

Bois du vin !! (Omar Khayyam)

3) Le texte « On s’occupe de vous » publié dans « Les Feuillets de corde » n°8 (2012)

http://feuilletsdecorde.unblog.fr/2013/01/30/on-soccupe-de-vous/

On s’occupe de vous

« Je vis sans garde-fous »

H. Arendt

Le Sélénite

C’était à Amberesk, importante ville portuaire, séparée de son extension sur l’autre rive par un large fleuve sans pont. Je ne connais pas d’autre ville, même de moindre envergure, où l’on préfère les tunnels. Manque de vision ou mentalité de rat? Passons. Parmi les plaques de signalisation routière, il en est une qui m’a toujours laissé songeur et que l’on remarque à l’approche des hôpitaux : elle est rectangulaire et pourvue du mot SILENCE. Depuis l’abolition du klaxon, comment abaisser le bruit du trafic ? No lo se. En fait, la justification consisterait à choisir l’entrée de l’hôpital. Un de mes amis, le poète flamand Maurice Gilliams, avait épousé une infirmière dont la voix douce laissait ruisseler les mots comme un ru entre les galets. Elle représentait ce Silence, règle d’or d’une profession qui respecte les patients. En bonne santé mais sévèrement handicapé, conséquence d’une mauvaise chute, je fus acheminé au service « Gériatrie » et transbahuté d’un brancard sur un lit. Alors seulement, j’ouïs le plus perturbant vacarme vocal jamais entendu auparavant. C’était les infirmières, leur façon de communiquer entre elles autant que celle d’apostropher un patient. Était-ce une mauvaise habitude acquise par la fréquentation de malades que l’âge avait rendus dur d’oreille ? J’aurais voulu y croire, mais passé 19 heures, l’heure du dodo, un certain relâchement des activités pouvait supposer une diminution, voire la disparition du boucan. Pourquoi des infirmières n’auraient-elles pas le droit à quelque détente, à cancaner, à rire aux éclats, en gardant le ton et l’intensité du tapage ? Détail anodin ? Serais-je en train de faire beaucoup de bruit pour rien, d’imiter ce que je dénonce ? On pourrait me le reprocher, n’était que j’avais été transporté à l’hôpital pour me remettre sur pied, non pour perdre pied un peu plus chaque jour. Sept nuits d’insomnie, sept jours sans faim, et le spectacle gratuit d’un voisin qui a la bougeotte et de temps en temps quitte son espace, s’occupe du mien, expectore bruyamment des raclures de sa pneumonie sur mon petit déjeuner, s’assied sur mon lit, promène ses doigts dans mes affaires, poursuit la nuit ses déambulations et, enfin couché dans son plumard, entreprend d’essayer toutes les manœuvres à sa portée. Le lit monte, descend, remonte, redescend, jusqu’à ce que le jeu le lasse et qu’il découvre les possibilités d’un bouton qui allume la lumière, ce qui lui permet de jouer frénétiquement de l’alternance obscurité-clarté. Après une demi-heure, on le croit prêt pour le dodo. Mais « l’agité du bocal » n’est nullement épuisé. Il a trouvé sur sa table de nuit de quoi se livrer à une bruyante manipulation des objets qui s’y trouvent : verre, bouteille et autres dont le moindre choc révèle une sonorité satisfaisante. Moment d’arrêt. Quelques minutes d’espoir. Et tout recommence… Par fatigue, on finit par s’endormir. Entre 4 et 5 heures du mat, torche à la main, un commando, envahit la chambre et me réveille pour voir si je dors. Quelques heures plus tard, toute la machinerie se met en marche et deux infirmières viennent réveiller un homme éveillé et se présentent avec un charmant sourire de bienvenue. Dés qu’on pose une question, les masques tombent. Parmi les malades, je faisais tache.

2

Un accidenté en parfaite santé prenant la place d’un malade est une incongruité. Lorsque le Dr. Schtroumpfpéi se pencha sur moi, je crus déceler une expression de sympathie, aimable et souriante dans un visage lunaire qui, paradoxalement, manquait d’expression. Il me demanda la liste des médicaments prescrits par mon médecin personnel. Premier acte, les supprimer et les remplacer par un dosage plus limité reflétant son choix – et son autorité. Son but : réduire. Ne sachant pas par quoi il remplaçait ce qu’il éjectait, j’aurais accueilli cette mesure avec indifférence s’il s’était abstenu de s’attaquer aussi à mes somnifères. Vouloir modifier une formule qui marche m’a toujours paru suspect. Je le fis savoir. Le Dr. Schtroumpfpéi tint bon : la moitié et rien de plus. Première nuit blanche. Je lui fis savoir. Il maintint la réduction. Seconde nuit blanche. C’était la guerre. J’appris que le savant docteur avait une théorie et qu’il n’était pas question de la contester. Il décidait. Tout patient avait à se plier à la théorie, à en confirmer le bien fondé. En gériatrie, la résistance était faible et généralement motivée par d’autres raisons dont la sénilité pouvait être la cause. Contre la sénilité, le Sélénite avait beau jeu. Perdant de mes forces à vue d’œil, j’optai pour l’affrontement avant de perdre tous mes moyens. Car par moments, surtout la nuit, j’hallucinais. Le combat serait inégal mais je disposais d’une arme (que tout le monde possède mais, ne le sachant pas, ne l’emploie pas.) : un sixième sens. J’entamai le combat en douce avec les infirmières. Leur réponse :

« Nous respectons les règle de l’hygiène. Votre santé en dépend. »

En deux répliques, tout est dit. Une infirmière a compris. Elle m’a laissé une bassine d’eau chaude avec savon, un gant de toilette et la liberté de me laver à ma guise. D’autres ont accepté de jouer le jeu pour se débarrasser d’une corvée. Elles ne voyaient pourtant nul inconvénient à mettre mes pantoufles, chargées de tous les micro-organismes du sol, sur les draps qui allaient me recouvrir jusqu’au bas du visage. Une incongruité hygiénique assumée en toute bonne conscience -- une des formes les plus répandues de l’inconscience.

3

Une spécialité du service gériatrique consiste, pour d’aucunes, à vous traiter comme un mioche en fin de parcours, une vieille savate, un pensionné décatis, un surnuméraire déplumé. Le système est l’infrastructure qui offre au Dr. Schtroumpfpéi la meilleure assise pour appliquer sa théorie. Je fis remarquer qu’elle était une aberration d’un point de vue médical, pis, qu’elle péchait gravement contre l’essence même de tout esprit scientifique. Je rappelai que les Britanniques ont raison d’affirmer que devant un fait, un Lord Maire ne fait pas le poids. Dans le département de gériatrie, j’étais un fait. Par une longévité obtenue en combattant, depuis la fin de mon enfance, la plupart des règles d’hygiène, en faisant le contraire de ce que recommandaient ceux qui savent ce qui est bon pour la santé, nutritionnistes, diététiciens et autres spécialistes, j’ai très vite atteint mon but : développer mon système immunitaire. C’est un acquis dû au renvoi à la poubelle de l’hygiène et de tous les préceptes pour vivre longtemps et en pleine forme. Les amis de ma génération ont disparu depuis longtemps, victimes de toutes les idées fausses dont on leur a bourré le crâne. Connaissant les symptômes des maux qui les ont abattus, je sus que nombre de leurs maladies s’attaquaient aussi à moi. Mais je parvins à en prévenir l’éclosion. Grâce à la solidité de mon système immunitaire et à la puissance du sixième sens. Il était vain de vouloir expliquer qu’un refusoir puisse gagner son combat contre le Temps, comme il était vain d’expliquer comment un judicieux emploi du sixième sens pouvait m’assurer une longévité susceptible de balayer les théories d’un médecin molièresque. Ce chef de service ne ferait-il pas bien de s’inquiéter de la forme trapézoïdale d’une partie considérable de ses troupes, frappée d’une étrange extension fessière?

J’ai quitté l’hôpital prématurément pour me remettre de l’affaiblissement d’un corps sain et éviter d’éventuels dégâts irréparables. Je peux crever demain ; il sera trop tard pour déclarer que je me suis trompé. C’est la leçon, strictement personnelle, d’un moment qui trouve sa place dans mon Journal intime. Je n’ai point de leçon à donner. Un constat :

Je me voyais voilier, et me voilà duc-d’Albe fouetté par le vent du large.

Traduction / Adaptation en néerlandais par Guy Commerman

Bulletin souscription "La Tueuse professionnelle"

Bulletin souscription "La Tueuse professionnelle"

/image%2F1157765%2F20211024%2Fob_59d1ec_13886934-10153729070497927-23850975933.jpg)